-

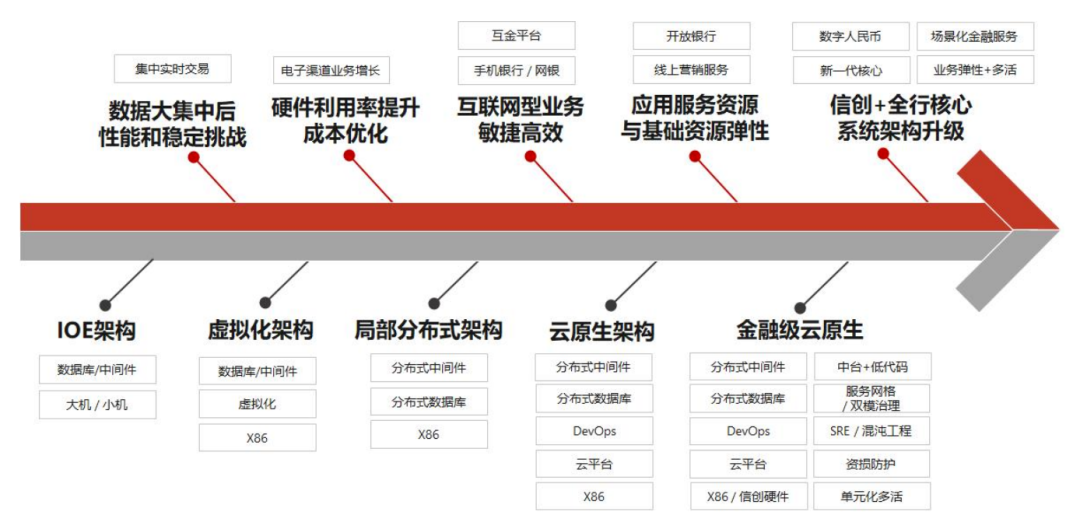

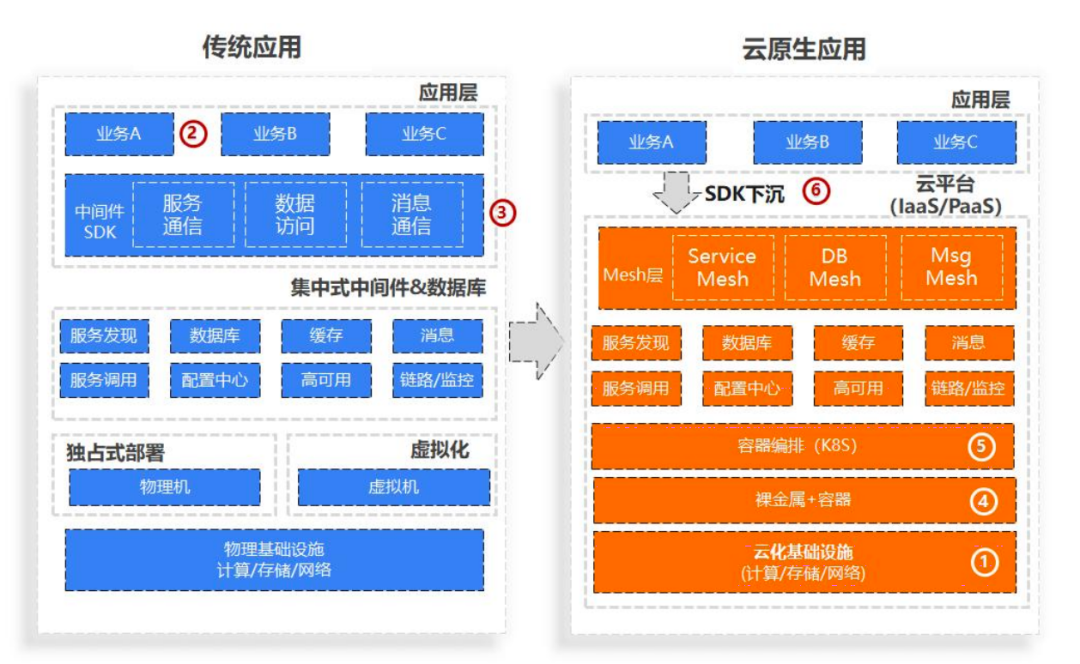

硬件上,用标准化的X86服务器替代IBM的小型机和EMC的存储设备,解决了性能扩张的压力。 -

软件上,用开源的Oceanbase、MYSQL替代了Oracle数据库。 -

系统上,运用分布式云原生架构思路构建了新的体系。

-

复杂系统由大量独立自治的简单系统分层组合而成。 -

复杂动作是由简单动作组装而成,不是修改而成。

-

大规模化、多场景的混部,将混部技术打造为业务运行的基础设施及环境,完善混部技术能力输出,便于推广到其他资源环境; -

打通混部管控与运维体系一致性。统一资源接入流程,确保基础软件、配等置全局一致性维护与管理; -

资源调度的灵活、高效、精细流程,在线-离线业务快速资源切换、一体化资源调度; -

混部稳定性,达到和非混部同等量级的稳定性指标。依赖精细化地服务度量制定,以及资源隔离与业务运行适配度提升; -

混部监控体系,提高运行时监控、异常发现与诊断能力; -

混部异常应急机制,针对稳定性风险提前识别场景,并制定流程化应急机制,打造异常快速恢复能力。

-

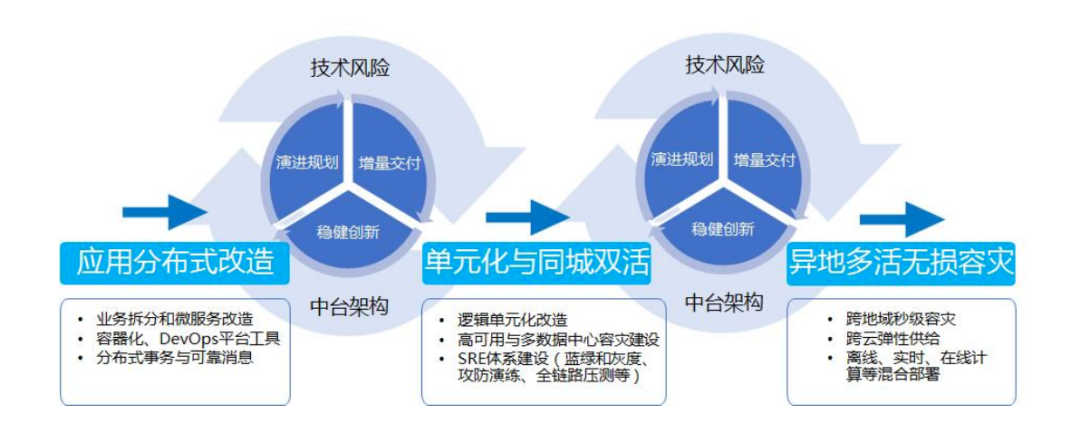

由于尽量减少了跨单元交互和使用异步化,使得异地部署成为可能。整个系统的水平可伸缩性大大提高,不再依赖同城IDC; -

可以实现N+1的异地灾备策略,大大缩减灾备成本,同时确保灾备设施真实可用; -

整个系统已无单点存在,大大提升了整体的高可用性;同城和异地部署的多个单元可用作互备的容灾设施,通过运维管控平台进行快速切换,有机会实现100%的持续可用率; -

该架构下业务级别的流量入口和出口形成了统一的可管控、可路由的控制点,整体系统的可管控能力得到很大提升。基于该架构,线上压测、流量管控、灰度发布等以前难以实现的运维管控模式,现在能够十分轻松地实现。

-

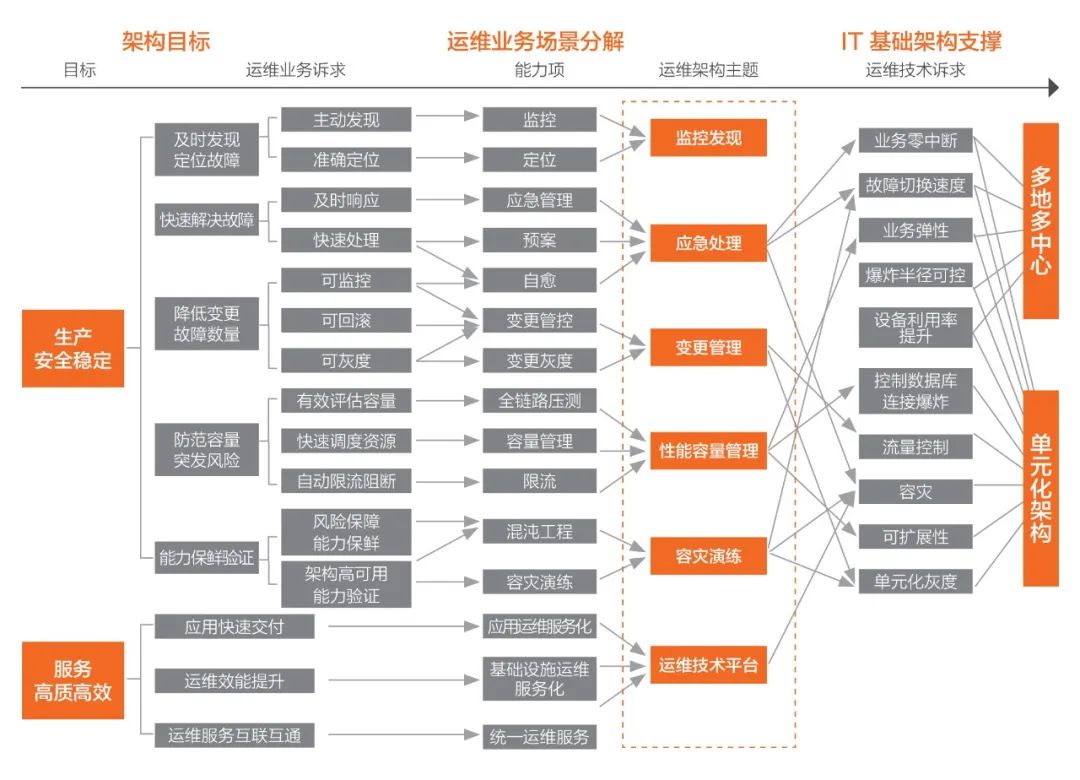

设计态:采用领域驱动设计等与微服务架构体系天然亲和的设计方法,并在设计过程中,关注数据一致性、服务颗粒度等问题,贯彻分布式架构设计的设计原则和规范。 -

研发态:面向研发人员,提供一站式的研发生产力工具,屏蔽分布式技术的复杂性,提升研发人员体验和生产率。形成达成广泛共识的工程模板,降低组织认知成本。 -

运行态:面向应用,分布式应用运行的基础设施,覆盖应用全生命周期,包括创建、部署、监控、变配,支持多种形态的应用交互方式和数据存储形态。底层支持多种形态的计算方式以及其上的调度方式。 -

运维态:面向运维人员,解决分布式架构的先天复杂性,广泛使用工程手段,保证系统整体可用性水平。 -

灾备态:面向灾难,提供对节点级、机房级、城市级灾难的容忍能力。

-

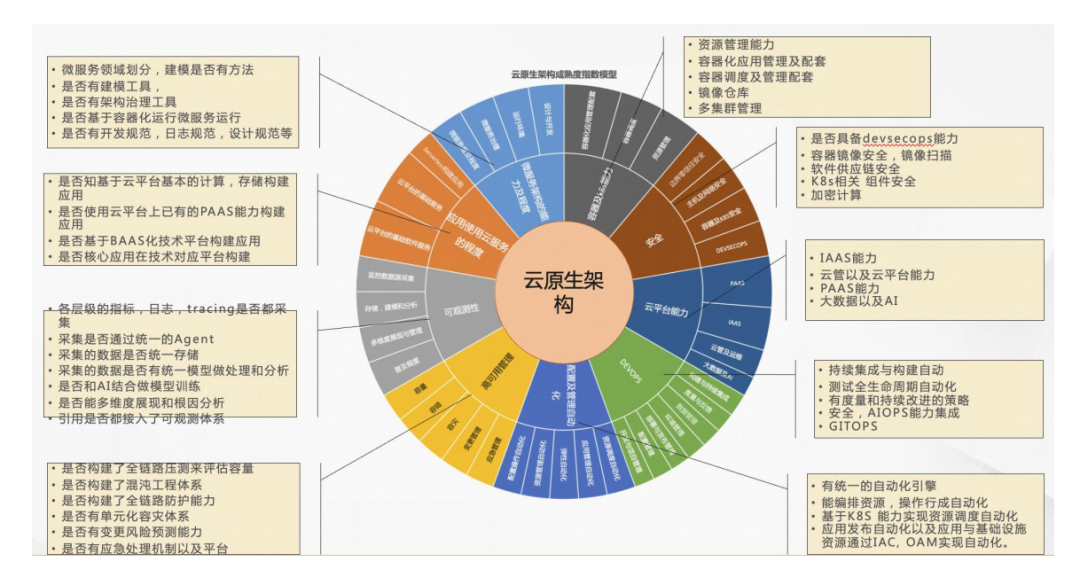

微服务架构程度 -

应用云化程度 -

可观测性 -

高可用管理 -

配置自动化 -

DEVOPS -

云平台能力 -

云原生安全 -

容器及k8s能力

本篇文章来源于微信公众号: 数字金融网